ГИТЛЕР, Inc.

ГИТЛЕР, Inc.

Гвидо Джакомо Препарата

Содержание

Хронология уничтожения Германии (1900-1945 годы)

Предисловие

1. Введение: Евразийская общность.

Начало осады Германии и Первая мировая война; 1900-1918 годы

Второй рейх: трагедия имперского становления

Центральный регион, полумесяц и кошмар британской геополитики

Кровь Романовых и окружение Германии

«Полезные идиоты» из Сараево

Осада Германии

Призвание Ленина

Последние дни Америки: от республики к агрессивной империи

2. Вебленово пророчество. От Советов до Версаля пути русского братоубийства; 1919 - 1920 годы

Невозможная революция

Вступление Гитлера в материнскую ложу

Предательство союзниками русского Белого движения

Мирный договор, оказавшийся слишком жестким

Сон про Гитлера и расшифровка версальских статей

3. «Таяние» Германии и геополитическая корректность «Майн Кампф».

От Капповского до пивного путча; 1920-1923 годы

Эрцбергер: в одиночку против инфляции

Миссия Требич-Линкольна и провал Капповского путча

Вальтер Ратенау — невольная жертва русско-германского пакта

Чистилище 1923 года: гиперинфляция

Первый натиск нацистских фундаменталистов

4. «Надоедливый план платежей». Каким образом управляющий Норман обрек Европу на проклятие; 1924-1933 годы

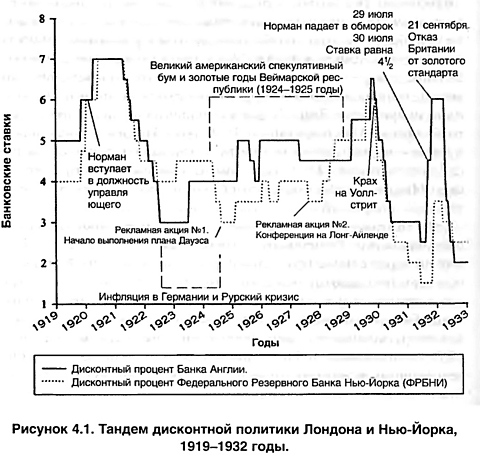

Банковская «сеть» и правила золотой игры

Монтегю Норман и «национализация банка»

План Дауэса и гиеродул Шахт

«И. Г Фарбен» и первая немецкая пятилетка

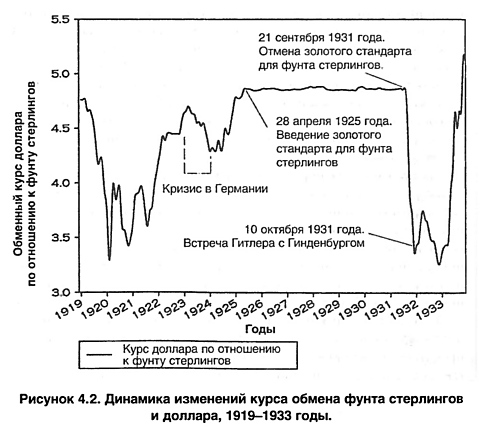

Великая британская шарада: крах нового золотого стандарта

Последняя интрига Курта фон Шлейхера и конец Веймара

5. Рейх на мраморных скалах. Огонь, ловкость рук и маскарад — путь к «Барбароссе» — 1933-1941 годы

Нацистский переворот

Магия денег, создание рабочих мест и иностранная помощь

Британский маскарад и повторный обман Германии

Советская легенда о безумии и самопожертвовании

Ложная война на Западе и истинный натиск на Восток

6. Заключение

Примечания

Избранная библиография

Благодарности

Хронология уничтожения Германии (1900-1945 годы)

1900

Ускоренными темпами начинается строительство германского военно-морского флота

1904

Заключение стратегического союза между Британией и Францией

1907

С целью стратегического окружения Германии заключается тройственный союз

Антанта — между Британией, Францией и Россией

1914

Начало Первой мировой войны

1916

Попытка России заключить сепаратный мир с Германией

Декабрь: убийство Распутина

1917

Март: отречение императора Николая II

Апрель: Соединенные Штаты вступают в войну

Октябрь: большевистский переворот в России

1918

Март: заключение мира между Германией и большевистской Россией

Ноябрь: капитуляция Германии

1919

Январь—март: гражданская смута в Германии; провозглашение Веймарской республики

Июнь: ратификация Версальского договора

Сентябрь: Гитлер становится действующим политиком

1920

Союзники саботировали контрреволюционную борьбу в России

Март: Капповский путч

Сентябрь: Веблен публикует свои пророчества

1921

Август: убийство Эрцбергера

1922

Апрель: Заключение российско-германского договора

Июнь: убийство Ратенау

1923

Инфляционный кризис в Германии

Январь: французские войска оккупируют Рур

Ноябрь: гитлеровский пивной путч

1924

Апрель—сентябрь: разработка и осуществление неотложного плана Дауэса

Декабрь: Гитлер досрочно освобожден из тюрьмы

1925

Апрель: Британия возвращается к золотому стандарту

1927

Июль: крупная банковская конференция на Лонг-Айленде

1928

Май: на общенациональных выборах нацисты получают 2,6 процента голосов

Сентябрь: Лондон провоцирует крах на Нью-Йоркской бирже. Прекращение устойчивого финансового потока из Америки в Германию

1929

Сентябрь: ужасающий рост безработицы;

нацистский прорыв — партия Гитлера получает на выборах 18,7 процента голосов

1931

Март: неудачная попытка создания австро-германского союза

Май: крах австрийского системообразующего банка «Кредитанштальт»

Июль: банковский кризис в Германии

Июль—сентябрь: Британия отказывается от золотого

стандарта

Октябрь: Гитлер встречается с Гинденбургом

1932

Май: баронский кабинет фон Папена

Июнь: отмена репараций

Июль: нацисты набирают на выборах 37,3 процента

Ноябрь: нацисты теряют два миллиона голосов; Гинденбург отказывается назначить Гитлера рейхсканцлером Декабрь: рейхсканцлером становится Шлейхер; безработица в Германии достигает 40 процентов

1933

Январь: встреча на вилле Шредера 4 числа; 30 января Гитлер приведен к присяге как рейхсканцлер Германии

Февраль: поджог рейхстага

Март—август: нацисты консолидируют власть; Шахт проводит политику создания рабочих мест

1934

Июнь: чистка штурмовых отрядов Рема («ночь длинных ножей»)

Июль: англо-германское финансовое соглашение

Август: Гитлер провозглашается вождем империи; всерьез начинается вооружение Германии; массивные англо-американские инвестиции в германскую экономику

1935

Июнь: англо-германское морское соглашение

1936

Британское попустительство достигает своего пика

Март: ремилитаризация Рейнской области

Сентябрь: Ллойд Джордж наносит визит Гитлеру

Декабрь: отречение «пронацистского» короля Эдуарда VIII

1937

Октябрь: Виндзоры совершают поездку по Германии

Ноябрь: лорд Галифакс летит в Германию — Гитлеру зажигают зеленый свет

1938

Кульминация нацистского бума: ликвидация безработицы

Март: аннексия Австрии

Сентябрь: ослабление Чехословакии — Мюнхенское соглашение

1939

Март: нацисты оккупируют Чехословакию; официально оформляется раскол правящих кругов Британии в связи с отношением к Германии; односторонние гарантии Британии Польше

Август: заключение советско-германского пакта; раздел Польши

Сентябрь: начало «странной войны»

1940

Апрель—июнь: нацистское наступление на западе и капитуляция Франции

Июль: секретные переговоры с Виндзорами в Испании

Август—сентябрь: провал воздушной войны с Британией

Декабрь: в 1ёрмании закончены приготовления к вторжению в Россию (план «Барбаросса»)

1941

Март—май: успехи немцев в Средиземноморье

Май: исчезновение Гесса

Июнь: начало нацистского вторжения в СССР

1943

Январь: поражение немцев под Сталинградом

Май: войска оси капитулируют в Северной Африке

Июль: высадка союзников на Сицилии

1944

Июнь: высадка союзников в Нормандии (открытие второго фронта)

1945

Март: американцы форсируют Рейн

Май: окончательный разгром Германии

Предисловие

Нацизм. Для многих это явление стало навязчивой идеей, в

особенности для тех, кто жил при нацизме, вкусил горечь страшного

поражения и получил моральную травму, уродливо исказившую все

представления о нравственности. Будучи итальянцем, я отчетливо помню

бесконечные воспоминания моего деда по отцовской линии о фашизме, как и

поддакивания бабушки. Дед так и не смог до конца своих дней развязать

узел сложных чувств по отношению к Муссолини, немцам, войне и всему

связанному с ними ужасу. Временами он жалел о том, что ось потерпела

поражение, но в другие моменты он в своих фантазиях воображал, что

Франция не испытала столь скорого и сокрушительного поражения,

ввергнувшего Италию в неисчислимые бедствия. Дед участвовал в сражениях

на Балканах, уцелел и остался навеки привязанным к старому миру — до

самой смерти, которая постигла его много лет спустя после сорок пятого

года. Мой отец и я — представители нового поколения — слушали его

тирады, изумленно округлив глаза, будучи не в силах даже в воображении

допустить победы нацизма, каковая вполне укладывалась в серьезное, но

«вывернутое» мировоззрение деда. Мы с отцом полагали, что именно такое

мировоззрение навлекло на Европу проклятие и оправдало американизацию

побежденных. Но последовавшее за поражением нацизма воцарение Pax

Americana («Мир американский» (лат.). — Примеч. ред.)

имело само по себе весьма сомнительную ценность: американский мир

начался с ядерного холокоста; это мироустройство привнесло, конечно,

новую струю в экономику Запада, но весьма мало способствовало

установлению мира в остальных частях света. Впрочем, и чувства

побежденного Запада тоже были весьма тягостными: немцы и итальянцы

превратились в два опустошенных, лишенных собственной идентичности

племени. Сейчас в коллективном представлении Запада не существует

ничего худшего, нежели нацизм. Не было больших святотатств, большей

жестокости, бесчеловечности, большего обмана, чем те, которые совершил

невиданный режим, властвовавший в Центральной Европе на протяжении

двенадцати лет. Нацисты совершали невероятные до тех пор акты насилия

над живыми людьми, и список их злодеяний и зверств был так велик и

ужасен, что после военного поражения Германия, кроме того, подверглась

моральному уничтожению со стороны победителей, и это отношение

существует и по сей день. До сих пор не иссякает мощный поток книг,

статей, руководств и фильмов, создаваемых англо-американцами и

распространяемыми их наемными «шестерками» в Европе. Этот поток наполнил

все споры и дебаты на тему нацизма, исключив все взгляды,

противоречившие «правде» истеблишмента. Эта правда заключается в том,

что Европа пошла на компромисс с агрессивным отродьем, чем опозорила

себя: проклятые немцы ввергли в жестокую войну своих европейских

братьев, и после поражения — все без исключения — заслуженно впали в

благодетельное подчинение своим «американским дядюшкам». Мне

всегда страстно хотелось понять, как такое вообще могло произойти. Мне

было непонятно, как могла Европа совершить такое чудовищное

самоубийство, отдавшись во власть чужеземного правителя, обладавшего

мировоззрением, хотя и отличным от такового древних времен, но оттого не

менее жестоким и варварским. Было очевидно, что для того, чтобы ответить

на этот мучивший меня вопрос, надо было обратиться к источникам новейшей

истории, то есть к истории самого нацизма. Как мог он явиться на свет?

Будучи профессиональным экономистом, я сосредоточил свое внимание на

периоде бума нацистского режима, наступившего в тридцатые годы, и на

финансовых хитросплетениях, обеспечивших экономическое выздоровление

Германии. Это исследование стало темой моей докторской диссертации. Оно

явилось ядром, которое впоследствии, в течение без малого десяти лет,

обросло множеством дополнительных исследований. В настоящей работе

я не ставил себе целью переоценку немецких зверств и жестокостей: они

освещены достаточно полно, хотя — по большей части — с анатомической

точки зрения, то есть не без сладострастного вожделения. Напротив, я

решил направить острие атаки назад, к периоду, предшествовавшему

расцвету нацизма на несколько лет; тем более что официальные

«повествования» на эту тему в значительной части искажены раскаянием и

извинениями (если их пишут немцы)*

* Книга Эрнста Нольте «Der europaische Burgerkrieg 1917-1945:

Nationalsozialismus und Bolschevismus» («Гражданская война в Европе

1917-1945 годов: Национал-социализм и большевизм») являет собой типичный

пример такого умиротворяющего подхода.

или более или менее замаскированными проклятиями и

ругательствами (если их пишут англо-американцы)**

** Типичными примерами стереотипных произведений такого рода

являются, например, книги Вильяма Ширера «Взлет и падение Третьего

рейха» (Rise and Fall of the Third Reich; New York: Simon & Schuster,

1960), Майкла Берли «Третий рейх — новая история» (The Their New History;

New York; Hill and Wang, 2000) или недавно вышедшая двухтомная биография

Гитлера, написанная Иеном Кершоу, — «Надменность» (Hubris, 1998), и

«Возмездие» (Nemesis, 2000; New York: W.W. Norton & Company).

и касаются зарождения нацизма только лишь для того, чтобы

отмахнуться от него, как от путающей все карты досадной интерлюдии,

отмеченной бешеной мстительностью старонемецкого духа, так же как

пресловутыми «великими историческими силами» и «иррациональностью», —

двумя весьма поверхностными и, по сути, лишенными какого-либо содержания

идеями. Недостаточность освещения зарождения и созревания нацизма

обусловлена двумя факторами: во-первых, исторический период зарождения

гитлеризма — как всем известно — невероятно сложен, это отнюдь не сюжет

для развлекательного кинофильма: например, разразившийся на Западе

великий кризис и ошеломляющие успехи нацистов на выборах, — либеральные

историки стали искать объяснения этого феномена у таких же либеральных

экономистов, которые и сами ровным счетом ничего не поняли в причинах

кризиса и благополучно вернули сюжет историкам. Эти последние оказались

обремененными необходимостью сказать свое веское слово, но в результате

дали разочаровывающее, жалкое и невразумительное объяснение прихода

нацистов к власти. Во-вторых, исследователи сознательно избегают

детального описания периода возникновения нацизма, так как это может

вскрыть массу неприятных вещей; действительно, такое исследование

наверняка бы показало, что нацисты ни при каких обстоятельствах не могли

стать порождением слепого случая. Целью моей книги как раз и является

продемонстрировать, что на протяжении 15 лет (1919-1933)

англо-саксонская элита активно вмешивалась в германскую политику, имея

осознанное намерение создать мракобесное движение, каковое можно было бы

впоследствии использовать как пешку в большой геополитической интриге.

Когда непосредственно после окончания Первой мировой войны такое

движение возникло в форме религиозной антисемитской секты,

замаскированной под политическую партию (то есть НСДАП), элитные

британские политические клубы начали пристально наблюдать за ней: они

поддерживали эту партию полуофициально в 1931 году, когда Веймарская

республика трещала по швам под бременем кризиса, и, наконец, лживо

приняли нацистов в свои объятия, помогая им в течение тридцатых годов.

Этим я хочу сказать, что, хотя не Англия создала гитлеризм, именно она

создала условия, в которых только и мог появиться этот феномен, и

потратила массу усилий на оказание финансовой помощи нацистам и

вооружила их до зубов, с тем чтобы впоследствии манипулировать ими. Без

этого методичного и беспощадного «прикрытия» и без соучастия в этой

поддержке Советской России не было бы никакого фюрера и никакого

нацизма. Политический динамизм нацистского движения имел успех только и

исключительно благодаря общей нестабильности в Германии, а

нестабильность эта была на сто процентов искусственной, то было

бедствие, спланированное, разработанное и исполненное самими элитными

англо-американскими клубами. Под «клубами» и «элитами» я

подразумеваю укоренившиеся и самовоспроизводящиеся братства, правившие

англосаксонскими государствами: они были (и есть) образованы

конгломератом династий, происходящих из банкирских домов,

дипломатического корпуса, офицерской касты и правящей аристократии. Этот

конгломерат и по сей день прочно вплетен в ткань современных

«демократий». Такие «клубы» действуют, управляют, воспитывают и мыслят

как компактная, тесно спаянная олигархия, привлекающая к сотрудничеству

средний класс, который она использует как фильтр между собой и пушечным

мясом — простолюдинами.. Действительно, в так называемом демократическом

выборе, который в настоящее время представляет собой наиболее хитроумную

модель олигархического правления, электорат по-прежнему не имеет

никакого влияния, а политическая способность есть не что иное, как иное

название силы убеждения, необходимой для построения «консенсуса» вокруг

жизненно важных решений, которые принимаются отнюдь не избирателями *.

* Так называемая демократия есть фальшивка, ложная выборность и

поддельное голосование. В современных бюрократических системах,

зарождение которых произошло в середине девятнадцатого века, феодальная

организация, если можно так выразиться, была поднята на более высокий

уровень. Главной целью того, что Фукидид в свое время называл синомосией

(букв.: обмен клятвами), то есть целью невидимых братств, действующих за

спиной правящих кланов, всегда было сделать процесс изъятия средств у

населения («свободные доходы» в форме ренты, финансовые сборы и тому

подобное воровство) настолько темным и непроницаемым, насколько это

возможно. Невероятное усложнение и пропагандистский вал искусно

внедряемых в массы неверных представлений, окруживших непроходимым

туманом всю банковскую систему (мы вернемся к этой теме в главе 4),

каковые являются главным орудием, с помощью которых иерархи

экспроприируют и контролируют богатство поддерживающего их сообщества,

являются самым явным и убедительным свидетельством той глубокой

трансформации, происшедшей с феодально-олигархической организацией в

новую эру. Запад перешел от малоразвито!! в техническом отношении

аграрной организации, стоявшей на спинах лишенных гражданских прав

рабов, к высокомеханизированному постиндустриальному улью, который

высасывает все силы и соки из точно таких же бесправных «белых и синих

воротничков», закладывающих свои жизни ради возможности купить

безделушки и приманки современного общества потребления. Теперь не видно

прежних, сидевших в замках лордов, требующих дани, — теперь для

достижения той же цели лорды полагаются на банковские счета, в то время

как лизоблюды из среднего класса — ученые и публицисты — остаются верны

своей синомосии. Другая конкретная разница между вчерашним и сегодняшним

днем заключается в невероятном увеличении производства промышленных

товаров (уровень которого потенциально может быть еще выше, но

искусственно тормозится для поддержания более высоких цен). Что же

касается «демократического участия» простых граждан, то в глубине души

они прекрасно осознают, что не принимают никаких мало-мальски значимых

решений, что политика состоит в управлении толпами, направляемыми туда,

куда требуют желания и предвкушения тех немногих, кто обладает ключами к

информации, разведывательным данным и финансам. История,

рассказанная в этой книге, — это, по сути, история Британской империи,

которая к 1900 году, напуганная ростом могущества юного германского

рейха, начала разрабатывать и приводить в исполнение секретный план

стратегического окружения Евразийского массива. Главная цель этого

масштабного окружения — не допустить создания стратегического союза

между Германией и Россией: если эти две державы сольются в «братском

объятии», то, как не без оснований полагали британские правящие круги,

они обеспечат себя такими неисчерпаемыми источниками ресурсов, людей,

знаний и военной мощи, что смогут угрожать самому существованию

Британской империи в наступающем столетии. Придя к этому пониманию,

Британия начала кампанию, имевшую целью расчленение Евразии, для чего к

борьбе с Германией следовало привлечь Францию и Россию, а позже и

Америку. Превратности первой половины двадцатого века во всем своем

эпическом величии явили собой картину британской осады Европы. Как

будет показано в главе 1, Первая мировая война завершила начальный этап

атаки, которая увенчалась появлением у всемирной шахматной доски нового

великого игрока — Соединенных Штатов. Германия проиграла войну, но

избежала разгрома на своей собственной территории; германские элиты, ее

политические и экономические учреждения остались нетронутыми. Таким

образом, после 1918 года начался второй этап осады: по воле союзников

был выполнен ошеломляющий политический маневр, в результате которого в

Германии поднялся мракобесный режим, возникший из рядов побежденных

милитаристов. Британия умело управляла брожением этой закваски, имея в

виду создание агрессивной политической общности, которую можно

будет подтолкнуть на войну с Россией. Продуманной целью было заманить

новый германский режим в войну на два фронта (Вторую мировую войну) и,

воспользовавшись этой возможностью, раз и навсегда уничтожить Германию.

Для того чтобы воплотить в жизнь эти глубокие, далеко идущие и

рискованные планы, были необходимы два условия: (1) в России следовало

установить мощный антигерманский режим, тайно связанный с Британией, и

(2) в Германии следовало посеять хаос, чтобы подготовить почву для

взращивания реакционного режима «национального освобождения». Первой

цели достигли тем, что в 1917 году нанесли удар в спину русского царя и

способствовали утверждению у власти большевиков. Второй цели достигли

тем, что составили статьи мирного договора так, чтобы сохранить в

неприкосновенности династические кланы Германии: действительно, ведь

именно из этой среды, как рассчитывали в Британии, должно было

возникнуть реваншистское движение (глава 2). После окончания

Великой войны (Первой мировой.— Примеч. ред.) на

германской политической сцене поверхностному наблюдателю открывалась

лишь жизнь Веймарской республики, марионеточного государственного

образования, созданного по воле Запада и ставшего питательной средой

взращивания нацизма, каковое было осуществлено в три этапа: период

хаоса, закончившийся гиперинфляцией и появлением на политической сцене

Гитлера (1918-1923; этот период подробно проанализирован в главе 3);

период дутого процветания, в течение которого нацисты вели себя очень

тихо, но происходила (на американские заимствования) незаметная для глаз

сборка будущей немецкой военной машины (1924-1929); и период распада

(1930-1932), ускоренного финансовым гением двадцатого века Монтегю

Норманом, управляющим Английского банка (глава 4). Эти немногие

временами могут делиться на враждующие фракции; и чем глубже такой

раскол, тем более кровавым становится социальный конфликт. Результаты

западных выборов в прошлом веке являются блестящим монументом полной

непоследовательности «демократии»: невзирая на две катастрофические

войны и позднейшую систему пропорционального представительства,

породившую множество партий, Западная Европа так и не сдвинулась в своем

общественно-экономическом состояний, в то время как Америка постепенно

стала и внешне идентична своей олигархической сути, сведя

демократическую ширму к противостоянию и соперничеству двух крыльев

идеологически компактной однопартийной структуры, в которой лоббируют

свои интересы более или менее скрытые от посторонних глаз «клубы».

Степень общественного участия в этом ужасном и смехотворном

надувательстве, как и следовало ожидать, является наиболее низкой —

треть имеющих право голоса. После окончания этого инкубационного

периода и после того как гитлеровцы — при англо-американском финансовом

содействии — захватили кресло рейхсканцлера (январь 1933), началось

впечатляющее выздоровление Германии — под крылом нацистов, на британские

займы и с помощью финансового гения главного банкира рейха — Яльмара

Шахта, протеже Монтегю Нормана. Затем последовал невероятный,

неправдоподобный период «танца» Британии и нацистской Германии

(1933-1943), в ходе которого первая толкнула вторую на войну против

России. [...] Англия продемонстрировала всему миру магнетическое шоу,

представляя дело так, будто ее правящий класс расколот на две

группировки — сторонников и противников нацизма, и что именно этот

раскол препятствует полноценным боевым действиям против Гитлера на

Западном фронте после немецкого вторжения в Польшу и развязывания Второй

мировой войны. Истина же заключалась совсем в другом: за сценой была

заключена сделка. Британия расчетливо мешала американцам открыть

Западный фронт в Европе в течение трех лет, позволив нацистам углубиться

в Россию и без помех опустошить ее в обмен на эвакуацию немецких войск

из Средиземноморского бассейна, зоны жизненно важных британских

интересов. В конце концов, покончив с этой впечатляющей симуляцией,

Британия сбросила маску и обрушилась на одураченных нацистов, которые

были неотвратимо раздавлены наступавшими навстречу друг другу советскими

и англо-американскими армиями (глава 5). Для того чтобы

ликвидировать германскую угрозу, британские правящие элиты рискнули

сделать неслыханно высокие ставки; за тридцать лет (с 1914 по 1945 год)

они сплели паутину финансовых махинаций, международного бандитизма,

тайных заговоров, дипломатического коварства, военного мастерства и

нечеловеческого лицемерия — и в конце концов добились успеха. Эта игра

на англо-американское превосходство обошлась народам в 70 миллионов

жизней (потерянных в двух мировых войнах): то был холокост, чудовищную

суть которого невозможно выразить никакими словами. Оба конфликта были

сознательно задуманы и проведены Британией. В первом из этих конфликтов

только политические упущения привели к потере Германии, во втором же

цель была достигнута — Германия, о которой стоило бы говорить, просто

исчезла. Все, что мы видим на ее территории, — это парализованное,

оцепеневшее и отупевшее население, загнанное в упряжку пригнанной к

местным условиям автоматизации, вооружаемое и направляемое британцами (и

Советами)*.

* Лейтмотивом этой книги является осознанный характер усилий,

предпринятых британскими клубами во имя сохранения империи, при полном

понимании того, что эти усилия стоили затраченных средств, даже если

сохранение господства означало передачу лидерства американским братьям,

коих Лондон пестовал как своих духовных наследников. Суть и смысл книги

заключается в том, чтобы показать, что британский имперский стиль был,

вероятно, самым отвратительным проявлением макиавеллизма в новейшей

истории, ибо Британия не остановилась пи перед чем ради защиты и

сохранения своих господствующих позиций; не было таких средств, которые

не оправдывала бы конечная цель. Для того чтобы упрочить свою мировую

гегемонию, Британия не колеблясь ввергла Германию в омут бесконечных

страданий и хаоса только лишь для того, чтобы выпестовать и вырастить

зловещую автохтонную силу, каковой были намерены манипулировать в ходе

второго всемирного конфликта — который также был чисто британской идеей.

Все это — начиная 1919-го и заканчивая 1945 годом — было хладнокровным и

хорошо рассчитанным заговором. Излишне говорить, что я прекрасно отдаю

себе отчет и том, что отстаиваемый мною тезис будет подвергнут осмеянию

и освистанию со стороны настроенных «экспертов» из числа западных ученых

патриотов, которые усмотрят в нем еще одну гротескную теорию заговора; в

действительности же мое утверждение является не чем иным, как питью,

позволяющей связать воедино запутанный клубок неясных намеков и твердо

установленные факты, известные, кстати, уже много лет и дающие птицу для

размышлений всем инакомыслящим, то есть историкам и экономистам,

обладающим трезвой способностью честно признать, что главным принципом

международных отношений всегда была и остается секретность. Слоит только

вспомнить о миллиардных бюджетных вложениях, которые в наши дин делаются

в так называемую разведку. Этими вложениями распоряжаются никем не

избранные «чиновники», и тратятся эти суммы на скрытые акты саботажа и

дезинформации, творимые как дома, так и за границей, на смутные, не

ведомые никому «исследования», на миссии наемников и бот знает на

что еще, о чем налогоплательщики, естественно, не имеют ни малейшего

понятия. Демократической общественности не дают никакого права голоса,

но предписывают исправно платить за то. чтобы не известные никому

лица за закрытыми дверями плели свои заговоры.

Итак, Запад должен снова задуматься — действительно задуматься —

о том, что существует нечто много худшее, нежели нацизм, и это нечто —

высокомерие англо-американских братств, в обычае которых подстрекать к

войнам иноплеменных чудовищ, а затем управлять этим адским скопищем

демонов ради достижения своих имперских целей.

* * *

Да, действительно, не все заговоры оказываются успешными — как

говорится, «каждому овощу свое время» — бывает так, что одни заговоры

оказываются более зрелыми для данного периода, нежели другие, но все

великие исторические перемены — добродетельные или злодейские —

неизменно вдохновляются, противоборствуют и терпят сопротивление с

исключительным участием посвященных членов нескольких антагонистических

«обществ», за которыми — хочет оно того или нет — следует послушное

стадо. В двадцатом и в начале двадцать первого века победу празднуют

англо-американские клубы, и власть их не имеет ничего общего с нравами

человека, свободными рынками и демократией, независимо от того, что они

могут бесстыдно проповедовать. Далее в этой книге следует история битвы,

в которой эти клубы одержали победу и пока наслаждаются ее плодами:

история кампании по устрашению Германии.

Часть 1

Введение: Евразийская общность. Начало осады Германии и Первая мировая война; 1900-1918 годы

Малый королевский военный флот из трех или больше десятков высоких кораблей, но подчас и меньше... представляется почти математической демонстрацией - следующей под милостивым и могущественным Божьим покровительством - реальной политики, способной вознести и сохранить эту победоносную Британскую монархию в полной безопасности. На этой политике будут увеличиваться и расцветать доходы английской короны и богатство народа; по достижении же большего благосостояния... следует пропорционально увеличивать и силу военного флота. И таким образом будут по всему великому миру скоро и надежно утверждены Ошва, Известность, Почтение, Любовь и Страх Британского микрокосма.

Джон Ди. «Британская монархия» [1577] (1)

Второй рейх: трагедия имперского становления

Неожиданный и быстрый рост Германской империи во второй половине

девятнадцатого века заставил Британское государство искать способы очищения

огромного массива континентальной суши от вероятных противников. Главной

целью стало недопущение прочного союза между Россией и Германией. Британия

постаралась воспрепятствовать такому союзу, подписав тройственное соглашение

с Францией и Россией (1907) и приступив, таким образом, к стратегическому

окружению Германии. После того как война разразилась, операцию углубили

привлечением помощи со стороны Соединенных Штатов в тот момент, когда

казалось, что русское звено союзнической цепи готово треснуть (1917). Когда

на Востоке образовалась опасная брешь, Британия поспешила заделать ее,

поощряя в России либеральный эксперимент под руководством марионеточного

правителя, адвоката Керенского, который, правда, всего через несколько

месяцев канул в небытие. На фоне этих событий в качестве возможной

альтернативы в Россию, но хитроумно сплетенной тайной сети и с участием

таких тайных агентов, как русский подданный Парвус Гельфанд, были доставлены

революционные нигилисты — так называемые большевики, руководимые радикальным

интеллектуалом Лениным, — в надежде на то, что их появление приведет к

установлению деспотического режима, полярность которого (материалистическая,

антиклерикальная и антифеодальная) явится противовесом германскому рейху.

Вовлечение в войну Соединенных Штатов стало частью более широкого замысла в

диапазоне от военного усиления на Западном фронте до сионистской пропаганды

совместной (с Британией) оккупации Палестины, представлявшей собой важнейшую

геополитическую зону раздела Востока и Запада. Первая стадия уничтожения

Германии завершилась капитуляцией Германии в исходе Первой мировой войны.

Если мы хотим понять природу возникновения и подъема нацизма и суть

конфликта между Британией и германским рейхом, то нам вначале следует

ознакомиться с международными отношениями новой германской нации начиная с

1870 года. Все стало окончательно ясно к 1900 году. Каким бы

парадоксальным ни казалось такое утверждение, но верно то, что Германская

империя возникла из постнаполеоновской трясины: нация, собранная из

беспорядочного скопления воинственных княжеств, была наконец консолидирована

«железом и кровью» вокруг самого воинственного из германских государств —

Прусского королевства. Вот так в семидесятые годы девятнадцатого века перед

глазами изумленного Запада восстал из ничего Второй германский рейх.

Это было весьма неустойчивое сооружение: соединение феодальной алчности и

впечатляющих научных достижений. В конечном итоге получилось весьма

причудливое сочетание несгибаемой прусской армии с лучшими на всем Западе

музыкой, физикой, химией, политической экономией, историографией, философией

и филологией. Начало было поистине устрашающим и величественным.

Достаточно скоро это новое династическое германское государство, вполне

сознававшее свой могучий потенциал и преисполненное самоуверенности,

привлекло самое пристальное внимание великой британской державы (2). В те

первые дни Англия мало интересовалась германской политикой, занятая

колониальным соперничеством с Францией и «большой игрой» в Центральной Азии,

куда были отвлечены большие массы войск для противостояния с царской Россией

(3). Германия же в силу своей раздробленности ускользала от пристального

внимания британских генералов. Дело не в том, что германская торговля не

имела для Британии никакого значения, — справедливо как раз противоположное.

Но когда, под руководством блестящего стратега и имперского канцлера

(1870-1890) Отто Бисмарка, постепенно изменилась природа торговых отношений

между Британией и Германией, то есть когда последняя перестала в этих

отношениях быть поставщиком продовольствия и покупателем промышленных

товаров, а, напротив, стала самостоятельной промышленной державой, тогда

британское министерство иностранных дел и теневые клубы, проникнутые

мрачными предчувствиями, принялись обдумывать складывавшуюся ситуацию (4).

Было очевидно, что Германия извлекает немалые выгоды от простого

заимствования: немцы имели возможность в готовом виде получать технологии от

своих европейских партнеров и значительно их усовершенствовать, что

позволяло избежать бремени больших расходов на предварительные исследования.

Но даже развивающееся без ограничений промышленное производство остается

проблематичным: если предприятия хотят иметь прибыль, то национальная

буржуазия редко может положиться на местные, внутренние рынки — они, как

правило, оказываются слишком узкими и быстро насыщаются. Куда можно сбыть

излишки произведенной продукции, чтобы получить доход? Куда сбрасывает свои

излишки Британия? В свои колонии. Исходя из этого Германия тоже ринулась

добывать себе «место под солнцем». Национальные расходы на снаряжение

военных кораблей, создание и содержание заморской колониальной

администрации, как правило, намного превосходят денежную прибыль от

защищаемых таким образом интересов и, естественно, подвергались и

подвергаются обоснованной и резкой публичной критике. Но в действительности

колонии также служили удобным плацдармом для осуществления имперских интриг.

Несмотря на то что имперский канцлер Бисмарк хотел, прежде всего,

консолидировать Германию на континенте, то есть в ее естественном,

центральноевропейском положении, путем плетения прочной, укрепленной

дипломатическими связями сети, в которой Германия должна была отстоять свое

место среди других «крупных игроков» (Британии, России, Австро-Венгрии и

Франции), правомерные интересы коммерческих предприятий стали настолько

убедительными, что железный канцлер изменил свое отношение к делу и

благословил колониальные амбиции рейха. Этот поворот произошел в первой

половине восьмидесятых годов девятнадцатого века. Как и следовало

ожидать, издержки Германии, связанные с проникновением рейха в Африку

(Юго-Западная Африка, Того, Камерун, отдельные территории в Танганьике),

тихоокеанский бассейн (часть Новой Гвинеи, Соломоновы, Маршалловы и

Каролинские острова) и на Дальний Восток (поселения и представительства в

бухте Цяочао с солидной колониальной архитектурой, чудесами гражданского

строительства и фешенебельным морским курортом в Циндао), оказались

непропорционально велики в сравнении с доходами от добычи сырья и

продовольствия. Германия приобрела «колонии, которые по территории в четыре

раза превосходили площадь метрополии». Несмотря на (1) добровольные

общественные затраты на защиту государственным флагом коммерческих

интересов, (2) серьезное намерение Deutschkolonialer Frauenbund (Женский

союз немецких колоний) отправить тевтонских женщин в колонии к скудному

мужскому их населению (6) (в то время в колониях насчитывалось 25 тысяч

человек, включая солдат) и (3) большие обороты германских вложений в

производство пеньки, фосфатов, какао и каучука, германские правящие круги

рассматривали территориальные приобретения как «печальное и досадное

разочарование» (7). Слишком дорого, слишком трудно: немцы были начисто

лишены имперской непринужденности, desinvolture в обращении с туземным

населением, они ничего не смыслили в спокойном и непоколебимо уравновешенном

превосходстве, убежденностью, с которым британские сахибы пропитали

«туземные головы», с тем чтобы еще более мощной хваткой взять колониальных

туземцев за горло. Естественно, немцы столкнулись в колониях с

восстаниями местного населения — но они не смогли ничего им

противопоставить, кроме жесточайших репрессий. Бисмарк начал проявлять

нетерпение, крупные берлинские банки не выказывали интереса к этим

экзотическим экспериментам, не говоря уже о том, что вторжение Германии на

периферию вызывало растущее недовольство Британской империи: ибо, невзирая

на всю свою напыщенную Kultur, рейх — и это было очевидно — так и остался

выскочкой, великодержавным мировым парвеню. Герберт Бисмарк, сын канцлера,

будучи непосредственным участником и свидетелем событий, говорил, что

продолжение колониальной политики «было популярным и весьма удобным

средством вызвать конфликт с Англией в любой момент» (8). Итак, немцы

жаждали всеобщего внимания; они остро желали разделить мир со своими

британскими кузенами. Со временем это могло привести к столкновению, но

Германия молчаливо предполагала, что такой конфликт не станет слишком

затяжным. Со своей стороны Германия стремилась к

соперничеству—соперничеству, каковое в воображении германских правителей,

равно как и интеллектуальных националистов, должно было теоретически

привести к своеобразной «смене караула», подобной той, какая произошла между

Испанией и Британией в семнадцатом веке. Хотя Бисмарк-младший не думал

скрывать своих имперских амбиций, бывший в то время канцлером (1900-1909)

Бернгард фон Бюлов много лет спустя с горечью писал в своих мемуарах, что

германский народ оказался лишенным каких бы то ни было политических

способностей (9). Вероятно, так оно и было, но эти амбиции не предвещали

ничего хорошего для безопасности Германии. Один из самых проницательных

исследователей той эпохи, норвежско-американский социолог Торстейн Веблен, в

1915 году по этому поводу заметил: «Несомненно, склонность к основательности

и глубоким размышлениям составляет суть привычек тех людей, которые

взрастили немецкую культуру. Но ничто не может быть более основательным,

взвешенным и обдуманным, нежели размеренные шаги человека, который,

продолжая свой путь, перестал понимать, куда, собственно, он направляется»

(10). Так как германская имперская политика не знала, куда идет, то

ее, конечно, можно осуждать и считать любительской, но сторонние

наблюдатели, не закрывшие глаза на упрямые факты, продолжали настаивать на

своем: мы имеем дело с просвещенным «муравейником», насыщенным техникой и

самоуверенностью, стремившейся к экспансии. И эта экспансия осуществлялась:

несмотря на свою наивность в искусстве плетения имперских интриг, рейх

прокладывал всюду, где только мог. железные дороги — самые совершенные в

мире, основывал завидную сеть торговых центров, вводил безупречную

администрацию и надеялся со временем увенчать все это непревзойденными

искусствами и науками. Политически менее искушенный, нежели британцы, этот

новый их соперник отличался тем не менее тревожащим блеском. Остановить,

вызвать на конфликт и победить Германию было отнюдь не простой задачей.

В 1890 году даже такой искушенный и блестящий стратег, как сам Бисмарк,

который к тому времени был смещен с поста новым императором Вильгельмом II,

был, вероятно, не способен определить «новый курс» Германии. Он, как будет

подчеркнуто дальше, отчетливо понимал недопустимость враждебных отношений с

Россией, хотя избежать конфронтации было безумно трудно, ибо ближайший

союзник Германии — Австрийская империя была в течение многих лет «на ножах»

с Россией из-за экспансии последней в Восточной Европе. Поэтому вынашиваемая

Бисмарком цель, а именно прочный союз трех континентальных монархов (Союз

трех императоров), так никогда и не была достигнута. Кроме того, посланцев

Бисмарка, которых тот с «дружественными» намерениями отправлял в Англию, в

Лондоне неизменно встречали с подозрением, так как рейх в течение довольно

долгого времени открыто выказывал себя соперником Британии — оставалось лишь

определить степень враждебности Германии. Окончательная определенность

существовала только в отношении Франции, которая в круговороте сменявших

друг друга союзов оставалась для Германии абсолютно «безнадежной». В 1871

году, после Франко-прусской войны, новообразованная Германская империя

аннексировала у Франции иромышленно развитые Эльзас и Лотарингию, и с тех

пор две державы стали заклятыми врагами. Коротко говоря, к моменту своей

отставки Бисмарк сделал удручающе мало для устранения британского

недовольства. Если обобщить, то можно сказать, что суть всей этой

нескончаемой дипломатической эквилибристики заключалась в неразрешенном

немецком комплексе политической неполноценности по отношению к Британии:

император Вильгельм, внук королевы Виктории, Бисмарк, адмирал Тирпиц,

будущий отец германского военно-морского флота, и масса других германских

аристократов бегло говорили по-английски и имели такое же образование, как

английские джентльмены: тяга немцев к Британии, очарование ее умением

властвовать были весьма и весьма сильны. Но Германская империя была тем не

менее вылеплена из совершенно другого теста: она желала владеть такой же

политической мудростью лишь для того, чтобы быть услышанной. И она пыталась

это сделать — всеми доступными ей средствами, которых оказалось много, как в

этом убедились союзники два десятилетия спустя, но все же недостаточно для

победы. После Бисмарка, вместе с восшествием на престол Вильгельма II,

в Германии был провозглашен neuer Kurs, и этот новый курс, который в

действительности был не чем иным, как продолжением старого, рельефно очертил

старую ориентацию и раскрыл смутную среднесрочную цель: коротко говоря —

антагонизм с Британией, противостояние, разрешаемое мелкими морскими

столкновениями, смелая дипломатия, а также неприкрытая торговая и

технологическая война. В мощном потоке научной и учебной литературы,

посвященной Второму рейху и Grunderzeit (эпохе основания германской

имперской гегемонии в конце девятнадцатого века), ощущается стремление

представить Вильгельма II инфантильным фигляром и мелким капризным деспотом;

многие его катастрофические решения и поступки приписывали невротическому

стыду кайзера за высохшую и атрофированную левую руку. Оставив в стороне эти

дешевые квазипсихологические объяснения, которые, слава богу, выходят ныне

из моды, стоит по этому поводу заметить, что разрушительные тенденции

германского нового курса были не чем иным, как тревожным признаком сползания

к распаду. Как сказал недавно один немецкий историк, Вильгельм II не был

творцом германского высокомерия, но лишь самым заметным его носителем (11).

Таким образом, к концу девятнадцатого века в том, что касалось экономики,

Германия и Америка буквально дышали в затылок Британии. Но понимание этого

факта британцами отнюдь не исчерпывало дела. Америка говорила на вполне

сносном английском, могла быть «либеральной» и, что самое важное, была, как

и сама Британия, островом. Америка не могла представлять угрозы. Немецкий

язык настолько же далек от английского, насколько близок Вильгельмсхафен к

Дувру. Германия была рядом, на континенте. Но было кое-что еще.

Морские столкновения... К концу девятнадцатого века стало

совершенно очевидно, что Вильгельм II изо всех сил стремится создать мощный

имперский военный флот. В самой Германии несколько насторожились космополиты

— социалисты и либералы, — и это было естественно, так как такие действия

вели к прямой конфронтации с Британией. Но недовольны были и консервативные

аграрии: мощный флот означал открытую торговлю и усиление налогового пресса.

Империя успокоила класс землевладельцев — так называемых юнкеров*

* Имеется в виду земельная аристократия, которая правит,

опираясь на бастион земледельческого класса. Слово «юнкер» происходит от

древневерхненемецкого слова Juncherro — «молодой господин».

— протекционистскими тарифами и принялась наращивать свои

военно-морские усилия, восторженно встреченные подавляющим большинством

общества — либералами, католиками, пангерманистами, богатыми собственниками

и не столь богатыми социалистами из низших слоев общества, короче говоря,

всеми, кто в той или иной форме был «националистом»: в то время считалось

просто неприличным не испытывать частицы коллективной гордости за столь

поразительные достижения молодой империи. Пропаганда, массовые уличные

собрания в ответ на германский ура-патриотизм, взвинчивание патриотической

лихорадки среди простых британцев, скармливание им порций священной

ненависти стали обычным делом для британского правительства и зависимых от

него печатных органов: при необходимости этой лихорадкой можно было

воспользоваться без всяких дополнительных усилий (12). Но проникновение

Германии в воды Северного моря, а оттуда легкопредсказуемый выход немецкого

флота на мировые морские коммуникации — все это вызвало в Британии, мягко

говоря, серьезную озабоченность. На этот раз рейх зашел слишком далеко. Он

замахнулся на святая святых британского имперского правления, на священный

военно-морской флот Британии, на королевский флот, который был инструментом

всех завоеваний Великобритании с профетических елизаветинских времен, с дней

Джона Ди — астролога, картографа, оккультиста и придворного разведчика

королевы. Немцы интуитивно чувствовали: если им удастся дополнить свои

сухопутные силы — обладая прусскими дивизиями, самыми лучшими в мире и

расквартированными в самом сердце Европы — мощным военно-морским флотом, то

ударная сила германских вооруженных сил превзойдет силы Британии.

Затем на первый план выступал вопрос о союзниках. С эпохи Бисмарка немцы

осознавали, что, оказавшись зажатыми между «безнадежными» французами и

непредсказуемыми противоречивыми русскими, они попадут в весьма неприятное

положение. При этом всеми силами следовало избегать длительной войны — если

ее придется вести — на два фронта. Именно поэтому Бисмарк никогда не желал

полного отчуждения от России. Но помехой на пути к русско-германскому

сближению стояли неуклюжие антиславянские интриги австрийского партнера на

Балканах: Австро-Венгерская империя оказалась слабым довеском рейха, и

германский генеральный штаб хорошо сознавал тяжесть этого бремени — и весьма

сожалел о нем. «Мы намертво прикованы к трупу» — таков был крик души

немецких генералов всего через несколько месяцев после начала войны (13). Но

в то же время Австрия оставалась естественным союзником, поскольку с ее

помощью германский контроль простирался до юго-восточных окраин Европы, не

говоря о том, что австрийцы говорили на превосходном немецком языке. Та

декадентская Вена конца девятнадцатого века, хотя на ее лице уже проступали

явственные признаки углублявшегося упадка, была одним из авангардов, если не

единственным авангардом «немецкого» художественного гения — тиглем

изобретательности и мастерства, едва ли не равным Парижу, — и это тоже

нельзя было сбрасывать со счетов. Австрийцы говорили по-немецки, и

пруссаки были убеждены, что в любом случае смогут успешно выиграть великую

европейскую гонку. Они воображали, что смогут с лихвой восполнить военную

слабость Габсбургской монархии. Эти надежды были полным заблуждением. Но

пока рейх топтался на месте в своей нерешительности, Британия не теряла

время. К 1900 году британцам стало ясно, что рейх действительно сможет

выдавить их из мировой политики. Германия может превзойти и подавить

Британию и, воспользовавшись благоприятным (для рейха) — пусть даже и

временным — параличом в европейских делах, обрушиться на Францию и вывести

ее из игры раз и навсегда, после чего взор Германского рейха обратится к

России... Здесь было два варианта: Германия могла заманить Россию в тесный

союз, в котором собиралась, естественно, играть доминирующую роль, либо

Россию можно было постепенно подчинить мощью прусских армий. В любом из этих

случаев британский кошмар становился не менее страшной явью. Если Россия и

Германия объединяются в той или иной форме, то евразийское объятие

становится реальностью: то есть в самом центре огромного материка возникнет

монолитная евразийская империя, опирающаяся на огромную по численности

славянскую армию и германский технический гений. Британская элита решила

всеми силами не допустить такого развития событий, ибо такое потенциальное

государственное образование создало бы смертельную угрозу превосходству

Британской империи.

Центральный регион, полумесяц и кошмар британской геополитики

«Центральный регион» — это гипотетическая, находящаяся в центре

Евразии область, которую благодаря ее географическому положению, ресурсам и

численности населения можно рассматривать как неприступную крепость и

державу устрашающей мощи; что же касается «полумесяца», то под этим

наименованием имеют в виду воображаемую полулунную дугу, охватывающую цепь

островов — Америку, Британию, Австралию, Новую Зеландию и Японию, которые,

будучи «морскими державами», наблюдают за Евразией, стремясь не допустить

образования в Евразии даже тенденций к образованию мощного государства в ее

центральном регионе. Бея эта фразеология была изобретена пионерами

геополитики, новоявленной науки, возникшей в самом начале двадцатого века:

при поверхностном взгляде можно подумать, что она представляет собой

систематическую и не слишком глубокую компиляцию географии, теории тылового

обеспечения, экономических знаний и таинственного макиавеллизма, соединенных

вместе ad шит Delphini. Но невидимым мотивом создания этой науки было

преобразование индивидуального человеческого поведения в динамику

общественных агрегатов путем политического уподобления наций живым,

обладающим волей организмам (14). По этой причине геополитика была в

состоянии вскрыть и изложить в четких понятиях те политические намерения,

которые та или иная держава могла иметь в определенный момент времени.

Разоблачительное и весьма авторитетное свидетельство было — в то время

составления антинемецкого заговора — представлено сэром Гэлфордом Макиндером

(1867- 1947), профессором Лондонской школы экономики и одним из британских

отцов основателей геополитики в статье «Географический рычаг истории»,

опубликованной в «Географическом журнале» Королевского общества в 1904 году.

В статье недвусмысленно и очень четко освещена природа назревающего

конфликта. Макиндер рисовал альтернативы и перечислял ставки в игре.

Это был публичный документ для всеобщего пользования, содержавший весьма

простую историю. Смысл статьи — наглядная демонстрация политики Британского

государства и политики его духовной наследницы — Американской империи:

действительно, вплоть до настоящего времени международная политика

администрации США непрерывно и вполне последовательно проводится в духе

предвидений Макиндера. К 1900 году письмена уже появились на стене

Валтасарова дворца...

Концепция Евро-Азии, к которой мы, таким образом, переходим,

заключается в следующем: под Евро-Азией мы понимаем протяженную часть

суши, окаймленную на севере льдами, а в остальных частях света водой.

Площадь этой суши составляет двадцать один миллион квадратных миль, то есть

в три раза больше Северной Америки; центр и север Евро-Азии составляет по

площади девять миллионов квадратных миль, то есть в два раза превосходит

Европу. В этой части суши отсутствуют водные выходы к океану, но, с другой

стороны, за исключением пояса субарктических лесов, эти регионы весьма

благоприятны для перемещения больших масс всадников — будь то на лошадях или

на верблюдах. На востоке, юге и западе этого центрального региона

расположены растянувшиеся длинной дугой маргинальные области, доступные для

моряков. Если бросить взгляд на физическую карту, то можно убедиться, что

таких пунктов четыре, и не менее примечательно то, что каждый из них

соответствует области распространения одной из четырех основных религий —

буддизма, брахманизма, мусульманства и христианства... Британия, Канада,

Соединенные Штаты, Южная Африка и Япония представляют в настоящее время

кольцо внешних островных баз для морских флотов и торговых центров,

недоступных для сухопутных держав Европы. Пространства внутри Российской

империи и Монголии столь обширны, а их людские ресурсы и запасы пшеницы,

хлопка, нефти и металлов столь неисчислимо велики, что неизбежным является

то обстоятельство, что такой огромный экономический мир — более или менее

раздробленный — останется недоступным для океанической торговли... В этом

регионе, по большей части, Россия занимает такую же центральную

стратегическую позицию, какую Германия занимает в Европе. Россия может

направлять свои удары во все стороны, за исключением севера. Развитие в ней

сети современных железных дорог — это всего лишь вопрос времени. Перемещение

центра равновесия сил в область стержневой державы, что проявится ее

экспансией в маргинальные области Евро-Азии, позволит использовать

гигантские континентальные ресурсы для строительства флота, и тогда взору

явится империя мирового значения. Это может случиться, если Германия свяжет

себя союзом с Россией. Угроза такого события, следовательно, заставит

Францию искать союза с заморскими государствами, и, таким образом, Франция,

Италия, Египет, Индия и Корея станут множеством мостов, куда иностранные

военные флоты доставят армии, чтобы заставить стержневые страны-союзницы

развернуть свои сухопутные войска, что помешает им сосредоточить все свои

силы на флотах (15).

Вышеизложенное означало, что отныне современная борьба за

мировое господство будет развиваться по сценарию, написанному в соответствии

с картинами британского кошмара, а картины эти были поистине устрашающими:

1. Больше всего Британия опасалась возможного появления

«центральной» или «стержневой» державы как оплота огромного населенного

участка суши, прикрытого непроходимыми ледяными бастионами и скрывающегося

за негостеприимными берегами, возвышающегося посреди континентальных

пространств, пересеченных множеством транспортных путей, — в мозгу возникали

вызывающие озноб картины казачьих лав, длинных воинских эшелонов и мрачные

гунны, жгущие свои костры на обочинах дорог Центральной Азии. Самая первая

формулировка плана Макиндера была скорее результатом укоренившейся

враждебности Британии по отношению к России, чем предостережением,

направленным прямо против Германии: поначалу центральный регион

отождествляли исключительно с русскими равнинами. После Первой мировой

войны, когда Германия стала главным объектом пристального надзора, проиграв

войну, Макиндер в переработанной версии оригинала 1904 года дополнил свою

теорию новыми положениями в полном согласии с британскими имперскими

замыслами, сдвинув стержневую державу на юго-запад, из сибирских степей в не

вполне определенную точку, расположенную на линии раздела Востока и Запада,

линии, которая впоследствии совпала с линией черчиллевского «железного

занавеса», отделившего Восточную Европу от Западной. Эту виртуальную границу

можно представить себе в виде меридиана, начинающегося от берегов Красного

моря, продолжающегося к северу через Палестину, Балканы и Балтику и

заканчивающегося на севере у Мурманска в России (рис. 1.1).

Концептуально эта линия представляет собой великий барьер, отделяющий

мусульманских арабов на юге и православных русских на севере от современных

европейцев на западе. Линия раздела идеально делит пополам центральный

массив расположенного в Евразии центрального региона. Этот центральный

регион является островом острова; таким образом, становится ясным истинный

девиз Макиндера: «Кто правит центральным регионом, тот правит островом мира;

кто правит островом мира, тот правит и самим миром» (16). В отношении

северо-запада разделительной линии это означало, что если Германия найдет

способ перебросить мост через линию раздела, скрепив с помощью России

техническую мощь европейского Запада с географической необъятностью Востока,

то она (Германия) станет непобедимой главой страшной крепости,

господствующей над евразийским стержнем.

2. Непосредственным результатом открытия такого кошмара стало

понимание того, что нельзя жалеть сил для того, чтобы воспрепятствовать

образованию каких бы то ни было политических, не говоря уже о военных,

коалиции в центральном регионе Евразии, начиная, естественно, с вполне

возможного русско-германского союза. Легче всего этой цели можно было

достигнуть формированием лиги родственных по духу островов, которые можно

было противопоставить Евразии в виде осадной дуги морских держав. За

исключением японского козыря, все морские державы являются англосаксонскими;

все острова, которые, по Макиндеру, могут бросить вызов Евразии, являются

плодами Британии: от Америки вкупе с Канадой вплоть до Австралии с Новой

Зеландией — то есть все белые имперские доминионы.

3. В случае если

Европа, Ближний Восток и Центральная Азия смогут когда-либо образовать

устойчивую конфедерацию, их объединенные минеральные, водные и естественные

ресурсы (нефть, зерновые, вода, древесина и т. д.) предоставят этой

гигантской евразийской лиге такие оборонительные преимущества, которые

сведут к нулю всякую морскую блокаду со стороны морских держав. Евразия

сможет до бесконечности противостоять любому британскому эмбарго.

4. Из этого следует, что такое обилие ресурсов центрального

региона может быть — перед лицом открытой военно-морской агрессии —

направлено на создание оборонительного евразийского военного флота.

Объединенный щит сухопутных и военно-морских сил континента, выставленный

против полумесяца морских врагов, способен не только легко отразить

нападение с моря, но, более того, такая мощная оборона может с большой

вероятностью закончиться полным поражением морских держав и их подчинением

гипотетическому объединенному командованию держав центрального региона.

5. Внезапное появление на мировой арене прусского рейха сделало эту

евразийскую химеру вполне ощутимой и вероятной: на этот раз угроза была

реальной, во весь рост встала тень могучего врага, обладающего гениальным

сплавом русской жизненной силы и немецкой изощренности. Евразийское объятие

явится кульминацией русско-германского политического, военного и духовного

слияния. Макиндер полагал, что в долгосрочной перспективе Британия окажется

бессильной перед лицом такого слияния. 6. Исходя из этого предположения,

британская стратегия становится предельно ясной: для того чтобы отвести

угрозу вероятного появления смертельно опасного соперника в центральном

регионе, остается только одна альтернатива обложить центральный регион

долговременной осадой. Осуществить ее молено, вбив клинья в жизненно важные

узлы континентального массива. На этих плацдармах армии противника будут

втянуты в нескончаемые войны, и вражеские генералы будут так сильно заняты

отражением нападении, что не смогут уделить должного внимания организации

флота и удара по базам заморских агрессоров.

Примечательной особенностью приведенного отрывка — если оставить

в стороне доскональное предвидение — является его неприкрыто агрессивный

тон. Хотя в документе содержится прозрачный намек на русскую угрозу, анализ

показывает, что Британии следует выбрать путь наименьшего сопротивления и

выбрать в качестве главного вероятного противника Германию, так как (1) рейх

предположительно явился бы динамической, движущей частью русско-германской

угрозы и (2) Германию можно достаточно легко окружить и блокировать с

помощью союза соседних с ней государств, но для этого надо было установить

дружественные отношения с Россией, традиционным британским антагонистом.

Естественно, такое потепление англо-российских отношений

не вело к окончательному решению евразийской проблемы и не оно было главной

целью. Задачу — непомерно сложную с британской точки зрения — надо было

решать в несколько этапов; улучшение отношений с Россией служило не более

чем прелюдией к выполнению более общего замысла — сокрушения Германии.

Британия не могла и, возможно, не желала предвидеть, какую огромную цену

придется платить ей, да и всему миру ради воплощения столь грандиозного

замысла, но тем не менее империя решила рискнуть.

Свидетельством того, что к 1900 году сокрушение Германии стало главной

целью Британии, служит активная и тщательно продуманная дипломатическая

активность, направленная на развязывание мировой войны, о чем будет подробно

рассказано в следующих разделах этой главы.

В самом деле, одним из

нерушимых догматов англо-американского историографического катехизиса

является утверждение о неисправимой агрессивности Германии в отношении Pax

Britannica («Мир по-британски»).

В первое десятилетие двадцатого века

в Германии можно было слышать обильную риторику относительно Einkreisung

(окружения), раздавались популярные призывы к развязыванию «справедливой

оборонительной войны» для прорыва «окружения»; все это сопровождалось

безответственными велеречивыми заявлениями военно-промышленных и имперских

клик, возглавляемых Вильгельмом II; были в ходу и не вполне трезвые лозунги

националистов об «исторической миссии Германии» и о ее «долге вести войну»

(17). Все эти вопли были взяты на вооружение как неопровержимые

доказательства вины и ответственности Германии за развязывание первого

общемирового конфликта. Но сама по себе эта довольно бессодержательная

риторика не доказывает ничего, кроме того, что в Германии дурным влиянием

пользовался архаичный национализм и что среди правящего класса царила

растерянность в отношении непосредственных стратегических целей государства.

Если сравнить этот бессвязный лепет с четким анализом Макиндера, который уже

в 1904 году говорил о массированном превентивном ударе по Евразии, то

немецкая напыщенная риторика меркнет и съеживается до совершенно жалких

размеров: затяжной мировой конфликт никогда не мог стать идеей находившегося

в международной изоляции и к тому же неопытного германского правительства. В

докладе Макиндера практически нет никаких указаний на то. что Германия

собирается напасть первой.

Германское неистовство скорее было лишь

криком немецкой души перед лицом страшной неопределенности. Рейх, скорее

нервничавший, нежели дерзкий, готовился к войне, объятый страхом,

подбадривая себя националистическими криками, заклиная милостивую судьбу и

проклиная все остальное, включая тот день и час, когда Германия поставила

свое будущее на шахматную доску мировой политики. Несомненно, если бы

Германию предоставили самой себе, то она никогда первой не начала войну: в

случае неудачи она теряла слишком многое. Германию надо было принудить к

войне. На самом же деле единственная конкретная и реальная цель Германии в

тот период — при условии, что Британия не вмешивалась бы в континентальные

дела, — не выходила за пределы консолидации «Центрально-европеиской империи

германской нации», то есть возрождения достопамятного, возглавляемого

Германией Европейского таможенного союза, отделенного от России, и с таким

положением вещей Британия вполне могла бы смириться (18).

Спустя пять

лет после окончания Первой мировой войны американский сенатор Роберт Оуэн

предпринял глубокое и беспристрастное исследование причин возникновения

войны и 18 декабря 1923 года представил свой доклад американскому народу:

несколько основополагающих утверждении союзнической пропаганды, а именно то,

что Антанта была вынуждена сражаться (1) для того, чтобы расстроить

кайзеровские планы установления мирового господства, (2) для того, чтобы

обеспечить надежный демократический мир, и (3) для того, чтобы отстоять

американские идеалы, Оуэн назвал, соответственно, «фальшивыми», «нелепыми» и

«лживыми». В своем исследовании он пришел к следующим выводам: «Ни русское,

ни французское правительство в действительности не верили в то, что

германское правительство намеревалось начать агрессивную войну против них,

но военная подготовка Германии и надменность и высокомерие некоторых

немецких шовинистов создало удобный, хотя и насквозь фальшивый повод для

британской и французской пропаганды обвинить германских лидеров в заговоре с

целью военного покорения всего мира... В 1914 году у Германии не было

никаких объективных причин начинать войну, у Германии не было нерешенных

территориальных проблем, не было причин для мести и было понимание того, что

большая европейская война сможет легко разрушить ее торговый флот, нарушить

торговлю, которая в то время бурно развивалась, и кроме того, война могла

привести к потере колоний» (20).

Мировой успех вскружил голову неискушенным немцам — привычка к

имперскому положению должна была созреть и закалиться, — и британские враги

Германии сделали все, чтобы этого не случилось.

Меньше всего на этой

ранней стадии Британия желала выдать обществу, врагу и потенциальным

союзникам свои истинные намерения относительно удушения Германии

долговременной осадой. Публично Британия представила свой зарождающийся

антагонизм в виде чисто коммерческих, деловых противоречий; британцы

прикинулись раздраженными ревностными собственниками, бросившимися

отстаивать свои торговые интересы перед лицом нарастающей германской мощи.

Такое оправдание было чистой воды маскарадом, но это объяснение до сих

пор остается излюбленной версией историков победоносного Запада (21).

Однако в действительности тревога и беспокойство, вызванные в правящих

кругах Британии появлением в политическом уравнении германского

неизвестного, определили резкий поворот в британской стратегии. К 1904 году

— насколько можно судить по формируемым Британией союзам — она всерьез и

решительно приступила к стратегическому окружению центрального региона, а

видимым поводом и удобным предлогом стал феноменальный, хотя и не вполне

осознанный рост могущества Германии в последние два десятилетия

девятнадцатого века, данный судьбой.

С самого начала агрессором была Британия, а не Германия.

Много лет спустя, в 1916 году, когда Вильгельм мучительно размышлял о

неслыханной бойне, происходившей на фронтах, он с горечью писал в письме

матери одного погибшего офицера, что никогда не желал этой воины, имея в

виду, что он не хотел кровопролития глобального масштаба. «Это совершенно

верно, — согласился британский премьер Ллойд Джордж в своем публичном ответе

на стенания кайзера. — Император Вильгельм не желал этой войны. Он хотел

иной войны, которая позволила бы ему в течение двух месяцев расправиться с

Францией и Россией. Этой войны хотели мы, мы хотели ее именно в том виде, в

каком она ведется, и мы доведем ее до победного конца» (22).

Британское — а позже и американское — стремление к завоеванию было

безошибочно предначертано в кратком, но почти пророческом упоминании

Макиндера о нескольких клиньях, которые морские державы должны вбить в

центральный регион, чтобы втянуть сухопутные армии противника в

последовательность локальных конфликтов. Чтобы локализовать каждый конфликт,

следовало отделить искомый участок от прилегающих регионов и обескровить их

в бесконечной череде войн, ведущихся под политическими, религиозными или

этническими лозунгами. Так англо-американцы поступали всегда: в Европе —

натравив всех на Германию (1904-1945); на Ближнем Востоке — втиснув Израиль

в самое сердце арабского мира (1917 по настоящее время); на Дальнем Востоке

— всадив несколько шипов в бок Китаю — Вьетнам, Корея и Тайвань (1950 — по

настоящее время); в Центральной Азии — дестабилизировав весь этот регион

межплеменными столкновениями, опираясь на помощь Пакистана, для того чтобы

предотвратить переход стран Каспийского побережья в сферу влияния России

(1979 — по настоящее время).

Самое важное заключается в том, что

результаты этих игр в завоевания никогда не становятся очевидными сразу —

для этого требуются недели, месяцы, а иногда и десятилетия. Имперские

стратегические планы не терпят спешки. Капитаны мировой агрессии измеряют

свои достижения и неудачи временными шкалами, ценой деления которых являются

поколения. Именно в такой временной шкале следует рассматривать вопрос о

зарождении и инкубации нацизма: это был долгосрочный и тщательно продуманный

план ликвидации даже воображаемой гегемонии Германии на континенте. И

правители Британской империи дождались своего часа.

Кровь Романовых и окружение Германии

Германия и Англия

готовились к войне: первая готовилась к молниеносной схватке, вторая — к

долговременной осаде. В 1898 году германский рейх начал всерьез наращивать

свою военно-морскую мощь; к 1906 году по тоннажу судов Германия вышла на

второе место в мире. В 1900-1902 годах Британия отвлеклась от потерявших

актуальность антирусских интриг в Центральной Азии и от мелких африканских

противоречий с Францией, сосредоточив все свои стратегические усилия на

окружении Германии, имея в виду в подходящий момент направить первый удар

полномасштабного нападения с северо-западного плацдарма.

В 1904 году

британским дипломатам удается привлечь на свою сторону Францию — стороны

заключают договор, известный под названием «сердечного согласия», Entente

Cordiale: над Марокко был поднят триколор, а над Египтом — Юнион-Джек (23)

(британский флаг.— Примеч. ред.).

В марте Гельмут фон

Мольтке, главнокомандующий германской армии, которого позже обвинили в

проигрыше войны, предрешенном после неудачи на Марне в сентябре 1914 года (о

чем будет подробно сказано ниже), опасавшийся надвигавшейся бури, заметил:

«Никто не имеет ни малейшего понятия, какие грозовые тучи сгущаются над

нашей головой; вместо того чтобы со всей возможной серьезностью готовиться к

трудным временам, нация занимается тем, что рвет себя на куски» (24).

В июле 1904 года, после четырех девочек, у августейшей четы Романовых —

Николая и Александры, — родился мальчик, цесаревич Алексей. Врачи обратили

внимание на затянувшееся кровотечение из перерезанной пуповины, но вскоре

кровь остановилась, и о мрачных подозрениях на время забыли. Год спустя у

Алексея случился первый приступ болезни, которая, к ужасу отца и матери,

оказалась гемофилией. Так как при этой болезни кровь теряет способность

свертываться, малейший порез может стать угрозой для жизни (25). Медицина

того времени была бессильна перед гемофилией.

За шесть месяцев до

первого кровотечения у цесаревича, в январе 1905 года, Россия стала

свидетельницей первого и единственного в ее истории спонтанного народного

возмущения: этим восстанием руководили не самозваные «непримиримые атеисты»,

подобные Троцкому, которые вскоре присоединились к бурлящему потоку (26), а

священник, поп Гапон. Процессия из тысяч людей, протестовавших против

нехватки продовольствия, низкой заработной платы и тирании, возглавляемая

священником, двинулась на площадь Зимнего дворца, где была расстреляна и

рассеяна казаками и полицией: тот день вошел в историю как Кровавое

воскресенье. За расстрелом последовали массовые забастовки, напряженность

нарастала. Царь пошел на уступки: Санкт-Петербургский совет возник

спонтанно, как институциональное учреждение местного самоуправления, наряду

с неохотно созданным по указу царя совещательным органом — Думой.

В

течение этого года, в период противоречивого перемирия и иллюзорных реформ,

многие будущие революционные вожди примкнули к только что образованному

Совету, но их агитация была беспощадно подавлена: царь не собирался идти на

действительные реформы и блефовал; многие возмутители имперского спокойствия

были арестованы и отправлены в Сибирь, откуда они постепенно, один за

другим, сумели бежать. Россия находилась в состоянии внутреннего потрясения.

Во внешней политике страна также пережила катастрофу. Через несколько

месяцев после начала народного бунта Россия была разбита в Корее и

Маньчжурии японцами в отдаленном колониальном споре. Поражение было

неслыханным.

В самый разгар российской смуты Вильгельм наконец

предпринимает первую попытку организовать евразийское сближение; в июле 1905

года он приглашает царя в Бьёркё в Финском заливе и успешно склоняет Николая

к подписанию договора, согласно которому (1) две державы обязываются

помогать друг другу в случае войны и (2) Россия обязывается сообщить Франции

о своем решении, с тем чтобы впоследствии вовлечь в союз и ее (27).

Но поскольку Германия так до самого конца и не поняла, что

Великобритания готовит беспримерную осаду, — эта политическая близорукость

привела к краху Германии, — постольку союз с Россией был уже невозможен.

Вероятно, в 1905 году было уже поздно. Действительно, в тот момент, когда

Германия могла привязать к себе Россию, приняв ее ценные бумаги (то есть

осуществив широкие заимствования), — а такая возможность возникла в 1887

году, — она отказалась это сделать, уязвленная экономическим антагонизмом

России. Немедленно оживившиеся финансовые интересы Франции и в меньшей

степени Британии привели к тому, что именно эти страны дали России

необходимые ссуды и, таким образом, решительно связали дальнейшую судьбу

Российской империи со своей имперской политикой.

Бисмарк просто играл

с Россией: он не привязал ее к Германии, хотя был, по логике вещей, обязан

это сделать. Евразийское объятие могло стать реальностью только в том

случае, если бы Германия примирила австрийские и российские амбиции в

Mitteleuropa (Центральной Европе), с Францией или без нее. Такова была

главная геополитическая миссия центральных держав, противовес надвигавшейся

осаде со стороны морских держав; в исполнении этой миссии все германские

канцлеры, начиная с Бисмарка и кончая БетманТольвегом, потерпели полное

фиаско. Так были посеяны семена прошлого и настоящего распада Европы.

Договор, подписанный в Бьёркё, так и не был ратифицирован. По возвращении

Николая домой его министры быстро отрезвили царя, напомнив ему о финансовых

обязательствах перед Францией, которая между тем, получив сведения о

тревожной выходке русского императора, заявила о категорическом несогласии

вступать в какие бы то ни было союзы с рейхом. Видимо, Вильгельм забыл о

том, что французы «безнадежны». Итак, Николай дал задний ход, кайзер

энергично протестовал, но все было напрасно. В сентябре с вопросом о союзе с

Германией было покончено. Если англо-французские деньги и германская

глупость помешали России достигнуть взаимопонимания с рейхом, то эти же

причины определенно придали новый импульс старому, проверенному временем

франко-русскому военному сотрудничеству, а немцы теперь с опозданием